7億人のリアルを調査! ChatGPT、仕事の「便利ツール」と思っているのは少数?

本記事を10秒でまとめると

OpenAI社のChatGPT利用調査によると、仕事での利用は3割弱で、暮らしの中での利用が7割超と主流に。

主な用途は実践的な助言や情報検索、文章作成で、単なる検索ツールではなく、答えを「生成」するパートナーとして定着していることが判明。

レポート「How People Use ChatGPT」*1

2022年11月に登場し、あっという間に世の中に広まったChatGPT。今や世界の約10人に1人が使う巨大サービスになりました。多くの人が「仕事がラクになる便利な道具」として注目していますが、実はその考え、少しずれているかもしれません。

ChatGPTの開発元であるOpenAIが、7億人もの利用データを初めて詳しく調べたところ、私たちの想像とはまったく違う「ChatGPTの使われ方」が明らかになりました。

この記事では、この論文が示す「ChatGPTの意外な真実」をひも解き、これからの時代で一歩先を行くために、私たちが生成AIとどう付き合っていけば良いのか、具体的なヒントをお届けします。

あなたは生成AIに仕事を「させる」だけですか?それとも生成AIと「一緒に考える」人ですか?その違いが、あなたの未来を大きく左右するかもしれません。

仕事での利用は、たったの3割。AIは「暮らしの相棒」になっていた

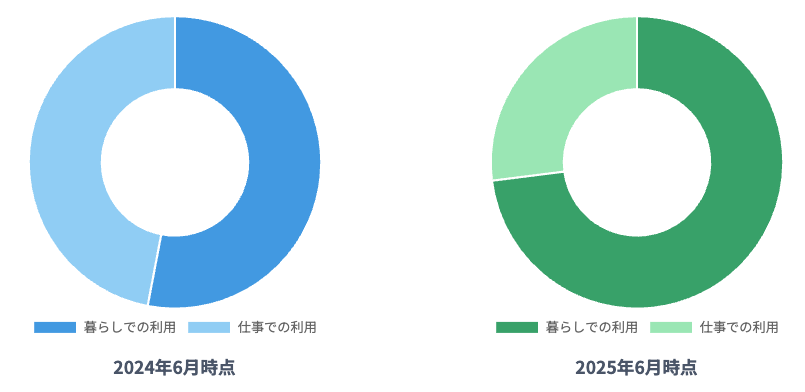

まず、多くの人が驚くであろう事実からお伝えします。ChatGPTは、仕事よりも暮らしの中で使われることのほうが圧倒的に多く、その傾向はますます強まっています。

調査が始まった2024年6月頃は、仕事での利用が47%、暮らしの中での利用が53%と、半々くらいでした。ところが、たった1年後の2025年6月には、仕事での利用は27%まで減り、暮らしの中での利用が73%を占めるという大きな変化が起きたのです。

これは、2つの要因が考えられます。

1つ目の要因は、ChatGPTを早い段階から見い出し昨年から使っていた人々は、仕事の効率化を求め利用していた。その後使い込むについて日常生活にも活用するようになってきた。

2つ目の要因は、今年から使い始めた人はChatGPTを周りが使い始めるのをみてまずは簡単に使えそうな暮らしの中から利用を始めた。

結果として、ChatGPTが「仕事で使う特別な道具」から、インターネット検索のように「日々の暮らしで当たり前に使う相棒」へと変わったことをはっきりと示しています。

2024年6月と2025年6月の使い道の比較

この事実は、「生成AIを仕事にどう活かすか」を考える上で重要な示唆を含んでいます。

私たちは生成AIを「仕事を効率よくするための道具」と考えがちですが、世の中の多くの人は、勉強、趣味、健康相談、旅行の計画など、もっと広い意味での「より良い答えを見つけるための相談相手」として生成AIを頼っているのです。

この大きな流れは、新しいビジネスのヒントを掴む第一歩になるかもしれません。

仕事の4割は「文章づくり」。でも、丸投げしているわけではなかった

では、仕事の場面に限ると、ChatGPTは一体何に使われているのでしょうか。最も多い使い道は、全体の4割を占める「文章づくり」でした。

メールや企画書の作成、会議のメモの要約など、どんな職種でも必要な文章に関わる作業で、ChatGPTが活躍しているのは想像に容易いでしょう。

仕事での使い道の内訳

しかし、ここで興味深いのは、その「使い方」の詳しい中身です。

文章づくりのうち、およそ3分の2は、自分で書いた文章をAIに見せて「もっと良くして」と頼む使い方(推敲、批評、要約、翻訳)でした。「ゼロから全部書いて」という丸投げの使い方は、実は少数派だったのです。

これは、生成AIが人間の代わりになる「作家」ではなく、人間が考えたことを、より伝わる形に整える「編集者」や「相談相手」として活躍していることを意味します。

この事実は、次に説明する「AI時代に差がつく人の特徴」を理解する上で、非常に重要なポイントです。

使い方の分かれ道。「作業員」として使う人と、「相談役」として使う人

この調査報告が教えてくれる最も大切な発見が、生成AIに対する「頼み方」の違いです。報告書では、ChatGPTへの頼み方を大きく2つに分けています。

- やってもらう(Doing): ChatGPTに「これをやって」と具体的な作業を命じ、答えを作らせる使い方。(例:「メールを書いて」「プログラミングをして」)

- たずねる(Asking): より良い答えを出すために、ChatGPTに「どう思う?」と情報やアドバイスを求める使い方。(例:「この企画の弱点は何?」「どうすればもっと良くなる?」)

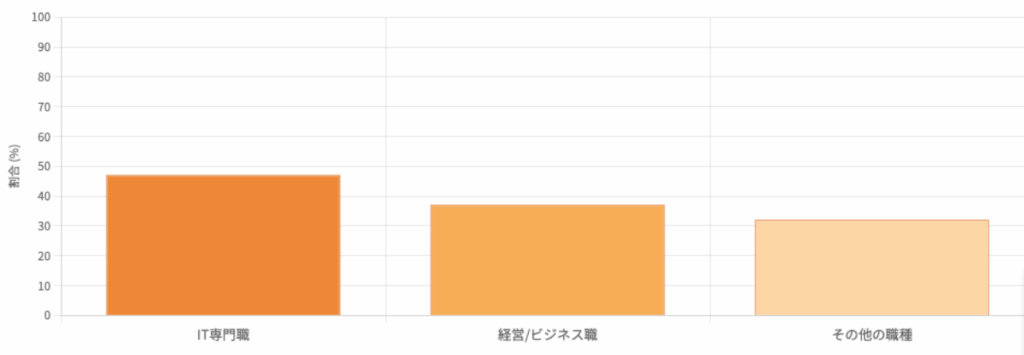

分析の結果、仕事の現場では、専門的な仕事をしている人ほど、ChatGPTを「やってもらう」ためではなく、「たずねる(より良い答えを出すための相談)」のために使う傾向が強いことがわかりました。

例えば、IT関連の専門職が仕事でChatGPTに「たずねる」割合は47%ですが、それ以外の職種では32%に留まります。これは、生成AIを使いこなしている人ほど、生成AIを単なる「作業員」としてではなく、自分の考えを広げ、決断の質を高めるための「賢い相談役」として活用していることを示しています。

ここに、すでに生成AIを巡る「新しい格差」が生まれ始めているのです。

仕事で「たずねる」使い方をする人の割合

結論:AI時代で一歩先を行くための3つの心得

データが示す未来は、ただ生成AIを使えるだけでは安心できない、厳しい現実です。単純な作業を生成AIに「やってもらう」だけでは、いずれその他大勢の中に埋もれてしまうでしょう。

では、私たちは生成AIとどう付き合い、自分の価値を高めていけばよいのでしょうか。

7億人の本音から見えてきた「AI時代を生き抜くための3つの心得」をお伝えします。

【注意すべきこと】「思考停止」という名の落とし穴

まず大前提として、生成AIに考えることを丸投げしてしまう危険性を知っておかなければなりません。「とりあえず生成AIにやらせればいいや」という楽な道に慣れてしまうと、自分で考える力、つまり問題を解決したり、新しいアイデアを生み出したりする力が確実に衰えます。

生成AIはあくまで便利な道具であり、考える主役は常に自分自身である、ということを絶対に忘れないでください。

心得1:生成AIを『賢い相談役』として使う

これからの生成AIの使い方は、「やってもらう」から「たずねる」へと意識して切り替える必要があります。生成AIを単なる作業員ではなく、あなたの考えを広げ、判断の質を高めてくれる「賢い相談役」と考えるのです。

- もったいない使い方: 「このデータでグラフを作って」

- 一歩先を行く使い方: 「このデータから、うちが次に狙うべき商品を3つ、それぞれの良い点と懸念点をセットで提案して。一番有望なものについて、わざと反対の立場から意見を言って、私の考えの穴がないかチェックしてほしい」

デキるビジネスパーソンのデータが示すように、生成AIに「答えそのもの」ではなく、「より良い答えにたどり着くためのヒントや別の見方」を求めることが重要になります。

あなたの計画の弱点を指摘させ、別の案を出させ、自分だけでは気づけなかった考えの穴を見つけてもらう。これこそが、生成AIを「相談役」として使うということです。

心得2:『丸投げ』せず、『最高の壁打ち相手』にする

仕事での使い道の4割を占める文章づくり。ここでの差が、あなたの評価を大きく左右します。データが示すように、生成AI文章術のキモは「自分で書いたものを、もっと良くしてもらう」ことにあります。この事実をうまく利用しましょう。

- もったいない使い方: 「新商品の紹介文を書いて」

- 一歩先を行く使い方: 「新商品の紹介文を自分で書いてみた。この文章で、お客さん(30代女性、健康志向)に一番グッとくる表現はどれだろう?ライバル会社のA社と比べて、うちの良さが際立つように、3パターンの修正案を出してほしい。あと、この文章の一番弱い部分も正直に教えて」

まず自分の頭で考えて言葉にする。その「たたき台」を生成AIという最高の練習相手にぶつけ、意見をもらいながら考えを深め、文章を磨き上げていく。この一手間こそが、これからの文章術です。

ゼロから書かせる手軽さに逃げず、生成AIとの対話を通じて考えを深める習慣をつけてみませんか。

心得3:『より良い決断』を下すことに集中する

この調査報告では、職種に関係なく、生成AIが最も活用されている仕事内容は「決断すること、問題を解決すること」であるという、驚くべき共通点が見つかりました。経営者から営業、事務まで、あらゆる立場の人が、生成AIを「より良い判断を下すため」に使っているのです。

これは、これからの時代に本当に大切になる能力が、専門知識以上に、物事を見極め、的確な決断を下す力であることを教えてくれます。

- もったいない使い方: 「A案とB案、どっちがいいか教えて」

- 一歩先を行く使い方: 「A案とB案について、お金、お客さん、ライバル、社内の事情の4つの視点から評価して。それぞれの案が失敗するパターンを3つずつ考えて、その時の対策も一緒に検討してほしい。私が見落としている前提条件や危険はないかな?」

複雑な問題に対して色々な角度から光を当ててもらう、未来の展開をいくつか予測してもらう、自分の思い込みがないかチェックしてもらう。

このように、生成AIを決断の質そのものを高めるためのパートナーとして活用することが、どんな仕事においてもあなたの価値を飛躍的に高めるでしょう。

まとめ

7億人のデータが明らかにしたのは、生成AIがもたらすのは単なる「作業の効率化」ではなく、「考え方の質の向上」であるという事実です。生成AIに単純作業を「やってもらう」だけの人は、やがて生成AI自身や、生成AIをよりうまく使いこなす人に取って代わられてしまうかもしれません。

未来を切り拓くのは、生成AIを「賢い相談役」とし、対話を通じて自分の判断力を高めていける人です。今日からあなたの生成AIへの問いかけを少しだけ変えてみてください。

その小さな変化が、これからのあなたの仕事人生を大きく飛躍させる最初の一歩となるはずです。

writer:宮﨑 佑太(生成AIアドバイザー)

※1:How People Use ChatGPT (September 15, 2025)

Aaron Chatterji1,2 Tom Cunningham1 David Deming3 Zo¨e Hitzig1,3Christopher Ong1,3 Carl Shan1 Kevin Wadman1

1OpenAI

2Duke University

3Harvard University