サンデーAI_2025.10.13|生成AI覇権争いと開発予測化

2025年10月13日|発行:サンデーAI編集部

今週の生成AI NEWS

- Google、法人市場の覇権を狙い統合プラットフォーム「Gemini Enterprise」を投入

- Google、開発者支援ツール「Gemini Code Assist」をアップデートし、予測機能を追加

- Anthropic、Deloitteと提携しClaudeを47万人に展開。Claude Codeの機能も強化

- OpenAI、CodexのSlack連携を強化し、開発フローへの統合を推進

- 日本政府、OpenAIの動画生成AIに著作権懸念を表明

今週の生成AI業界は、開発者向けツールの進化と、企業の業務プロセス全体を飲み込もうとするプラットフォーム間の覇権争いがかつてないレベルで激化した一週間でした。

Googleは、法人市場の支配を狙う統合AIプラットフォーム「Gemini Enterprise」を発表し、あらゆる業務システムと連携するAIエージェントの時代を宣言。開発者向けには「Gemini Code Assist」をアップデートし、単なるコード補完から次の一手を予測するインテリジェントな支援へと舵を切りました。

これに対し、競合も開発者エコシステムの囲い込みを加速。Anthropicは「Claude Code」にプラグイン機能を追加し、チーム開発の標準化を促進。OpenAIも「Codex」のSlack連携を強化し、開発ワークフローへのさらなる浸透を図りました。自動化ツールn8nは実行回数ベースの新料金体系を導入し、開発者がコストを気にせず自由にAIワークフローを構築できる環境を整え、市場の民主化を後押ししています。

ビジネスの現場では、Anthropicがコンサルティング大手Deloitteとの提携を通じて、一気に47万人のプロフェッショナルにClaudeを展開する戦略を発表し、AIの価値が専門知識と結びつくことで最大化されることを示しています。

一方、ガバナンスの側面では、日本政府がOpenAIの動画生成AIが引き起こす著作権問題に懸念を表明し、巨大テック企業に自主的な対応を求めるなど、技術の進化と社会ルールのバランスを取ろうとする動きも顕在化しました。

今週のAIニュースダイジェスト(5件)

OpenAI、開発者向けにCodexの新機能を公開

OpenAIは10月6日、コーディング支援ツールCodexの新機能を発表。Slack内で直接コード生成や操作が可能になったほか、SDKを通じたプログラム制御にも対応し、開発ワークフローへの統合を一層強化した 。

ここがミソ!: 開発者が日常的に使うコミュニケーションツール(Slack)にAIを常駐させることで、コーディング支援を「特別なツール」から「当たり前の環境」へと変える一手。開発体験のシームレス化が競争力の源泉となる。

Anthropic、コンサル大手Deloitteとの提携を発表

Anthropicは10月6日、コンサルティング大手Deloitteとの提携を発表。Deloitteのグローバルネットワークに所属する47万人のプロフェッショナルがClaudeを利用可能になり、業界特化ソリューションを共同開発する 。

ここがミソ!: モデル開発企業が、巨大なプロフェッショナルサービス網を販売チャネルとして活用する戦略。AIの価値は、専門知識と結びついて初めて最大化されることを示す象徴的な提携。

平デジタル大臣、OpenAIの動画生成AIに懸念を表明

平将明デジタル大臣は10月7日の会見で、OpenAIの動画生成AIが日本のIP(知的財産)に類似した動画を生成している問題に対し懸念を表明。「ビッグテックの自主的な対応を強く求めたい」と述べ、企業側の調整を求める考えを示した 。

ここがミソ!: 生成AIの進化速度に対し、日本政府が「様子見」から「積極的関与」へと姿勢を転換。巨大テック企業に対し、一国の規制・文化に合わせた調整を求めるという、デジタル主権の具体的な行使例となった。

Anthropic、Claude Codeにプラグイン機能を追加

Anthropicは10月9日、開発者向けツールClaude Codeにプラグイン機能を追加。コマンドやエージェントをパッケージ化してチーム内で共有可能にし、開発環境のセットアップ標準化やベストプラクティスの共有を容易にした 。

ここがミソ!: 開発者個人の生産性向上だけでなく、「チームとしての開発力」の底上げを狙う動き。AIツールの価値が、組織のナレッジマネジメントと結びつき始めた。

n8n、料金体系を刷新し自動化の民主化を加速

ワークフロー自動化ツールn8nは10月11日、料金体系を刷新。有料プランでワークフロー数やステップ数、ユーザー数を無制限とし、実行回数に応じた課金モデルへ移行した。これにより、ユーザーはコストを気にせず自由に自動化を試せるようになった 。

ここがミソ!: 「作る」ことではなく「使う」ことに課金するモデルへの転換。AIワークフロー構築の試行錯誤コストを劇的に下げ、自動化の裾野を広げることで市場全体のパイを拡大する狙い。

注目トピック解説

トピック1:開発者支援AIの次なる戦場:Google Gemini Code Assistの進化が示す「予測」と「自律」の時代

これまで生成AIによる開発者支援は、いかに正確なコードを「補完」するかが主戦場だった。しかし、Googleが10月8日に発表したGemini Code Assistのアップデートは、この競争が新たな次元、すなわち開発者の次の一手を「予測」し、タスクを「自律的」に実行するエージェントの時代へと移行したことを明確に示している 。

今回のアップデートの目玉は、プレビュー公開された「Next Edit Predictions」機能だ 。これは、現在開いているファイル全体をコンテキストとして、開発者が次に行うであろうコード編集を複数パターン予測し、提案するもの。

単に行の続きを補完するのではなく、リファクタリングやロジックの追加といった、より大きな文脈に基づいた変更を先回りして提示する。これは、生成AIが単なるタイピング補助ツールから、開発者の思考プロセスに寄り添う「思考パートナー」へと進化しつつあることを意味する。

さらに注目すべきは、従来の「Gemini Code Assistツール」が非推奨となり、「エージェントモード」へと完全に置き換えられる点だ 。これは、@シンボルで特定のツールを呼び出す形式から、外部サービスと連携し、より自律的にタスクをこなすエージェントとしての役割を強化する戦略的転換である。開発者はAIに対し、より抽象的な指示を与えるだけで、AIエージェントが外部ツールと連携しながら一連のタスクを遂行する未来を示唆している。

この動きは、市場を先行するGitHub Copilotへの明確な対抗策でもある。Copilotが膨大な公開コードを学習し、素早く的確な「補完」を提供することで開発者のフローを加速させるのに対し、Geminiはより詳細な説明や多様な選択肢を提示し、「理解」を促すアプローチを取ってきた 。

今回のアップデートは、その思想をさらに推し進め、「予測」と「自律」という新たな付加価値で差別化を図ろうとするGoogleの野心が見て取れる。開発者支援AIの競争は、もはやコード生成の速さや正確さだけでは決まらない。開発チーム全体のワークフローにいかに深く、そして賢く統合されるかが、勝敗を分ける新たな評価軸となるだろう。

「開発者はまずNext Edit Predictionsを有効化し、自身のコーディングスタイルとの適合性を検証すべきです。特にペアプログラミングやコードレビューの際に、Geminiが提示する複数の選択肢が議論の質をどう変えるか、その生産性向上率をKPIとして計測し、チーム導入の是非を判断する材料とすると良いかもしれません」

「開発者支援生成AIの競争は『補完』から『予測・自律』のフェーズに突入しました。GitHub Copilotが築いた市場に対し、Googleはエージェントモードという異なる思想で挑んでいます。今後は、個々の開発者の生産性向上だけでなく、チーム全体の開発プロセスやナレッジ共有にどう組み込まれるかが競争の焦点となり、生成AIが開発文化そのものを変革していくでしょう。」

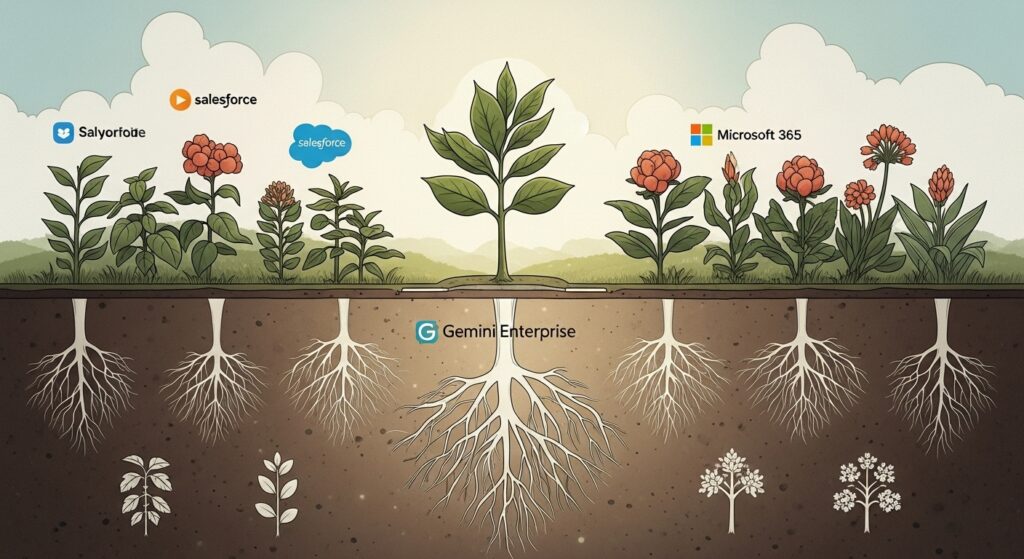

トピック2:プラットフォーム大競争時代:Google「Gemini Enterprise」が狙う法人業務OSの覇権

モデルの性能を競い合った第一幕が終わり、生成AI業界の競争は、ユーザーと開発者を自社のエコシステムにいかに深く取り込むかを競う「プラットフォーム戦争」という第二幕に突入した。

Googleが10月9日に発表した「Gemini Enterprise」は、同社が単なる生成AIツールプロバイダーではなく、未来の法人業務のあり方を定義する「AI時代のオペレーティングシステム(OS)」の座を巡って、競合と真正面から激突する構えを鮮明にした 。

Gemini Enterpriseは、単なる高機能なチャットボットではない。それは、企業内に存在するあらゆるデータを繋ぐ「結合組織」として設計されている 。Google Workspaceはもちろんのこと、Microsoft 365、Salesforce、SAPといった企業の基幹システムに深く入り込み、それらのデータを横断して理解し、複雑な業務プロセス全体を自動化するAIエージェントを構築することを目指している 。

この戦略の核心は、企業が一度導入すれば容易に乗り換えることのできない「業務への深い浸透」を武器にすることだ。ノーコードのワークベンチ機能は、IT部門だけでなく、マーケティングや財務といった現場の従業員が自ら業務に合わせたエージェントを構築することを可能にする 。

これにより、生成AI活用が組織の末端まで広がり、特定の業務に最適化された無数のエージェントが生まれる。これは、Googleが長年培ってきたクラウド事業と法人顧客との関係性を最大限に活用し、「法人」を起点に生成AI時代の主導権を握ろうとするアプローチと言える。

この動きは、消費者市場からプラットフォーム化を進めるOpenAIの戦略と好対照をなす 。OpenAIがChatGPTという巨大なユーザー基盤を武器に、アプリストアのような経済圏を構築しようとしているのに対し、Googleはすでに企業が依存している業務システムとの連携を深めることで牙城を築こうとしている。

生成AIの戦場は、もはやモデルの賢さを競う段階から、どちらが企業の「血流」とも言える業務プロセスを支配するかという、より壮大なエンタープライズ覇権争奪戦へと移行したのである。

「OpenAIが消費者市場からOS化を狙うのに対し、Googleは法人市場から攻める。これはかつてのPC市場におけるApple対Microsoftの再来とも言えるプラットフォーム覇権争いであろう。勝敗を分けるのは、どちらがより多くの開発者とサードパーティ製ツールを自社エコシステムに引き込めるかである。企業の選択は、単なるツール導入ではなく、未来の業務OSをみ定めて意思決定しなくてはいけない。

また、『全業務プロセスを統合』という甘言に踊らされてはならない。これはIT部門の統制を失わせるシャドーITの温床とも言える。現場が承認なくエージェントを乱立させれば、データガバナンスは崩壊し、セキュリティインシデントのリスクは際限なく増大する。導入前に厳格な利用ポリシーと監査体制を構築できなければ、組織はAIエージェントによる混乱の渦に飲み込まれるだろう。」